Maggio 2002

Ugo

Bardi

Dipartimento

di Chimica

Università di Firenze

bardi@unifi.it

Abstract

Questo breve testo è inteso come un riassunto del presente dibattito sulla disponibilità di risorse di idrocarburi fossili a livello mondiale. Fino dal tempo in cui il petrolio e i suoi derivati si sono imposti come la principale sorgente di energia in uso, la preoccupazione su un possibile esaurimento delle riserve è stata presente e oggetto di vari studi e esami. In tempi recenti, il dibattito ha assunto toni accesi con molti autori che avvertono della necessità di prepararsi a una una possibile nuova crisi petrolifera a breve scadenza (le "formiche") e altri che invece ritengono che queste precauzioni non siano necessarie (le "cicale"). Di fronte a queste prospettive, l'autore cerca qui di valutare criticamente le posizioni espresse finora. Dall'esame della letteratura si può concludere che siamo di fronte a un dibattito fortemente influenzato da fattori emotivi e che sia le "cicale" come le "formiche" non sono esenti da errori e valutazioni discutibili basate più su posizioni fideistiche che su dati di fatto. Tuttavia, sebbene la quantità di petrolio estraibile sia ancora abbondante, le preoccupazioni per delle possibili crisi di disponibilità a breve scadenza sembrano sostanzialmente fondate e comunque sufficientemente preoccupanti da dover essere tenute in considerazione.

Nota:

eccetto dove altrimenti specificato, l'autore ritiene che le figure

inquesto articolo siano di dominio pubblico. Se ritenete invece che

qualcuna sia coperta da copyright e debba essere rimossa, per favore

avvertite l'autore. bardi@unifi.it

Note:

except where otherwise stated, the figures reported in this paper are

believed to be in the public domain. If you think one of these

figures is instead copyrighted and that it should be removed, please

alert the author. bardi@unifi.it

1. Introduzione

In questo momento (prima metà del 2002) il dibattito sulle disponibilità planetarie di idrocarburi fossili è in pieno sviluppo fra gli specialisti che si stanno interrogando su un punto fondamentale: quanto dureranno ancora le nostre riserve di petrolio? Come è ovvio, questa è una domanda molto difficile e le risposte sono molto varie. Possiamo anche immaginare che su un argomento così delicato e importante fattori emozionali e "politici" siano in gioco e questo è qualcosa che è immediatamente evidente da un esame anche superficiale della letteratura. Sostanzialmente, possiamo dividere i partecipanti al dibattito in due campi: quello dei "pessimisti", detti anche "profeti di sventura" (doomsayers) che ritengono che una nuova crisi del petrolio sia imminente, e quello degli "ottimisti", che invece vedono questa eventualità come remota nel futuro. Il fatto di parlare di "pessimisti" e "ottimisti" è anch'esso qualcosa di controverso. I cosiddetti "pessimisti" si ritengono in realtà ottimisti nel pensare che esistano alternative al petrolio che ci consentiranno di superare la crisi. Gli "ottimisti" poi, potrebbero essere definiti in realtà come dei pessimisti dato che non vedono in giro niente di adatto a sostituire il petrolio. Per queste ragioni, sembrerebbe più appropriato rifarsi all'antica favola di Esopo e definire gli appartenenti ai due campi come "cicale" e "formiche". Le formiche sono quelli che ritengono che l'inverno (petrolifero) sia imminente e che sia il caso di cominciare ad accumulare chicchi di grano (fonti alternative). Le cicale dicono che l'inverno è ancora lontano e che comunque mettersi a accumulare chicchi di grano è stupido e non servirà mai a niente.

Il dibattito non è, evidentemente, basato solo su paure e intuizioni ma su una serie di analisi, dati e modelli. L'analisi di quelli che ritengono vicino l'easurimento delle scorte petrolifere si basa quasi sempre sul lavoro pioneristico di M. King Hubbert che già negli anni 50 aveva cominciato a sviluppare modelli per la dinamica della produzione di petrolio. Il modello di Hubbert è puramente empirico e si basa sull'ipotesi che l'andamento della produzione di una risorsa non rinnovabile segua una curva a campana. Il massimo di questa curva è chiamato oggi comunemente "picco di Hubbert". Partendo dai dati di produzione noti e conoscendo il valore delle "riserve estraibili" è possibile estrapolare la curva di produzione nel futuro determinando quando il "picco di Hubbert" si verifichera'. Questo tipo di analisi aveva ottenuto un successo spettacolare quando, negli anni '60, Hubbert stesso lo aveva applicato alla produzione di petrolio negli Stati Uniti, dove il picco si è verificato nel 1970 circa e la produzione ha declinato da allora. La figura qui di seguito illustra l'andamento della produzione di petrolio in USA a partire dal 1930

Il "picco di produzione" rappresenta il punto cruciale di questo tipo di analisi. Il concetto di "fine del petrolio" a livello mondiale è evidentemente mal definito e impossibile da definire. E' probabile che si potrà estrarre petrolio per molto tempo prima che si arrivi all' "ultima goccia", ma a quel momento il petrolio avrà cessato da un pezzo di avere ogni importanza come fonte di energia. Invece, arrivare al picco mondiale di produzione significa raggiungere quel punto di "transizione petrolifera" in cui la risorsa petrolio cessa di essere abbondante (come e stata finora) e diventa scarsa, con conseguente aumento dei prezzi e tutte le difficoltà politiche e economiche del caso.

Predire la data del picco mondiale diventa dunque fondamentale: se questo picco si verificherà in tempi brevi (da qualche anno fino a 1-2 decenni) saremo in grave difficoltà ad adattarci alla transizione energetica senza risentire degli effetti della grave crisi economica che si verificherà in conseguenza dell'aumento dei costi del petrolio. Se invece abbiamo ancora tempo (oltre cinquant'anni, preferibilmente almeno un secolo) possiamo pensare a una transizione "dolce" in cui il petrolio sarà rimpiazzato da nuove fonti (nucleare o solare che sia) senza cadute nella curva mondiale di produzione di energia, come era già avvenuto nel passato per la transizione fra carbone è petrolio.

Sfortunatamente, il problema della predizione della data del picco è di una complessità enorme ed è chiaro c'è moltissimo spazio per interpretare gli stessi dati anche in modo totalmente opposto. Cerchiamo ora di riassumere gli argomenti delle due parti.

2. L'analisi delle "formiche"

Le conclusioni delle "formiche" si basano sui seguenti punti

L'ammontare totale delle risorse estraibili mondiali può essere ottenuto in due modi: da stime ragionevoli ("educated guesses") dei dati pubblici e dei dati geologici, sia dall'estrapolazione delle cosiddette "creaming curves", ovvero grafici della produzione annuale in funzione della produzione totale (vedi figura). Entrambi i metodi danno un totale dell'ordine di 2000 gigabarili (2 terabarili).

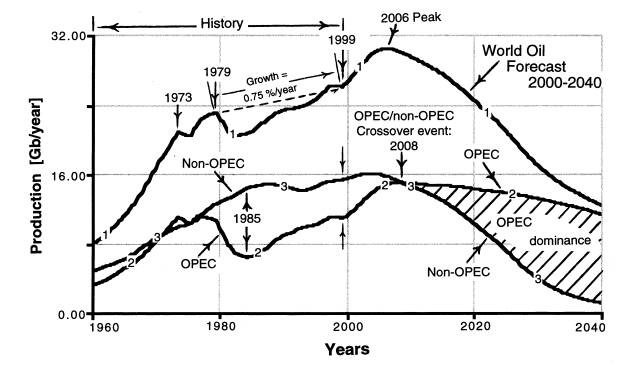

Sulla

base dei dati di cui al punto 1) l'analisi secondo il metodo di

Hubbert (p. es. laherrere 1995-2002) oppure secondo metodi euristici

(Duncan 2001) da il "picco di produzione mondiale" di

petrolio per date variabili fra il 2003 e il 2010. Il picco globale

per tutti gli idrocarburi fossili (gas naturale, metano, ecc.)

dovrebbe verificarsi intorno al 2020. La figura seguente illustra i

risultati principali di questa analisi secondo Duncan (2001).

Un

secondo metodo di predizione si basa sulla comparazione delle "curve

di scoperta" con quelle di predizione. E' ovvio che prima di

essere prodotto, il petrolio deve essere scoperto. Si è visto

in molti casi che le curve di produzione corrispondono a quelle di

scoperta, solo spostate in avanti nel tempo. A livello mondiale la

curva delle scoperte è già passata dal suo massimo nel

1983 circa e da allora ha cominciato a declinare. Iinvero oggi si

scopre solo circa un barile di petrolio per ogni quattro estratti.

Da questo fatto possiamo dedurre che il massimo di produzione è

vicino e approssimativamente prevedere che si verificherà

entro il primo decennio del secolo XXI. Questo punto è stato

analizzato in dettaglio, fra gli altri, da Laherrere.

Esistono

altri indicatori di una situazione di progressivo esaurimento dei

pozzi petroliferi. Per esempio, seppure la produzione di petrolio

globale continua ad aumentare, quella per capita ha già

avuto il suo massimo nel 1979 (BP Amoco 2000). La produzione non

riesce a tener dietro all'aumento di popolazione.

Le analisi degli economisti (in particolare Reynolds 1999 mostrano che l'andamento dei prezzi non è un indicatore affidabile della vicinanza del picco. Prezzi bassi del greggio non sono necessariamente un indice di abbondanza delle riserve. Solo dopo il picco ci si aspetta un brusco e radicale aumento dei prezzi.

La controanalisi delle "cicale"

L'analisi di quelli che abbiamo chiamato "cicale" si basa più che altro su una critica di quelle delle formiche piuttosto che su un approccio radicalmente differente. Sostanzialmente abbiamo i seguenti argomenti:

Molti dei tentativi di modellizzazione del passato si sono rivelati sbagliati. Per questo motivo possiamo ritenere che il problema è troppo complesso per essere modellizzato secondo le curve di Hubbert, per cui è inutile anche provarci. Questo sembra essere il punto di vista di Michael Lynch (2002) che ha pubblicato diversi articoli fortemente critici a proposito delle analisi di C. Campbell

L'ammontare delle "risorse estraibili" è in realtà molto più elevato di quanto la maggior parte dei geologi non ritenga. In particolare secondo l'US Geological Survey (USGS) è molto più elevato dei 2 Terabarili stimati da Campbell e gli altri. Sulla base di questa maggiore disponibilità è possibile la IEA (Wood 2000) ha recentemente calcolato le curve di produzione con modelli sostanzialmente ispirati a Hubbert, ma che assumono che crescita e decadenza siano entrambe esponenziali e determinate governate da parametri aggiustabili. Secondo questa analisi il picco si verificherà non prima del 2020 e forse molto più tardi. Questa figura è riprodotta qui cortesia di J. Wood, IEA)

3.

Le analisi sullo stile di Hubbert non tengono conto di fattori

economici e tecnologici che potrebbero portare, fra le altre cose, a

una frazione di petrolio estraibile molto superiore a quella

attuale, oppure rendere competitivi pozzi piccoli che finora non

sono stati sfruttati.

3. Un tentativo di analisi critica

E' molto difficile riuscire a districarsi fra i dati e le opinioni presentate dai vari commentatori e esperti. Al momento (primi mesi del 2002) una ricerca su internet di combinazioni di parole chiave come "Hubbert peak" oppure "oil depletion" genera, rispettivamente, circa 1500 e circa 2500 riferimenti. Di questi, un esame a campione mostra che la stragrande maggioranza espone o si dichiara daccordo con il punto di vista delle "formiche", ovvero che il picco di produzione è una cosa preoccupante e vicina nel tempo. Lo stesso si verifica per i vari forum di discussione (per esempio il forum Yahoo "energyresources") dove le "cicale" sono praticamente inesistenti. Sulle riviste scientifiche specializzate internazionali la quantità di riferimenti è minore ma non trascurabile. Una ricerca sul database di Elsevier Science genera circa 50 articoli che trattano il concetto di "oil depletion". Altri database generano centinaia di riferimenti specialmente relativi ai "Trade Journals" e rapporti delle varie agenzie (IEA, USGS; DOE ecc.). In questo caso è difficile stabilire quale orientamento sia predominante, nel complesso sembra che nel dibattito il punto di vista delle "formiche" sia prevalente, ma la posizione delle "cicale" è anche ben rappresentata.

La prevalenza di opinioni per l'uno o l'altro punto di vista non è in se indicazione o prova di quale sia quello giusto. Il problema qui è piuttosto l'estrema difficoltà per il non specialista di farsi un'opinione bilanciata e razionale nella massa di dati. Tanto per fare un'esempio, nel 2000 la USGS ha pubblicato una stima delle risorse mondiali di circa 2.8 terabarili come valore più probabile. (la figura seguente è riprodotta cortesia di J. Wood, IEA)

Riguardo alla figura di cui sopra gli autori commentano che "There is an overall increasing trend of ultimate recovery estimates over time", ovvero che esiste una tendenza genreale all'aumento delle stime nel tempo. Questo, francamente, sembra quantomeno discutibile, si direbbe piuttosto che le stime sono approssimativamente le stesse dal 1970 circa (intorno ai 2 gigabarili) mentre l'improvviso "balzo in avanti" nei dati USGS è, come minimo, sorprendente. In effetti, queste stime dell'USGS sono state fortemente criticate come "politiche" e prive di fondamento scientifico da molti autori (p. es. Bentley 2001). Ognuno è libero di avere la propria opininione, ma chi non è un geologo che cosa deve pensare? E su che base si potrebbe decidere chi ha ragione quando fra le opinioni degli "esperti" c'è una differenza di oltre il 50%? La stessa incertezza vale per la modellizzazione della produzione, per fattori quali possibili sviluppi tecnologici, per gli effetti geopolitici e economici. Per dare un giudizio bilanciato bisognerebbe essere allo stesso tempo geologi, fisici, tecnologisti, economisti e esperti di politica estera a livello mondiale. E anche se uno fosse esperto in tutti quei campi, non potrebbe fare altro che esprimere un "opinione informata" ma pur sempre soltanto un'opinione.

Il meglio che possiamo fare a questo punto è elencare le incertezze principali nel tipo di previsioni che stiamo considerando

E' estremamente difficile stimare l'ammontare delle risorse estraibili. Il problema è reso più complesso dal fatto che tutti i produttori hanno un evidente interesse a "gonfiare" le proprie riserve per ragioni politiche e economiche. Per queste ragioni, le stime più ottimistiche di certi commentatori potrebbero anch'esse essere influenzate da ragioni di tipo politico o economico.

Molti economisti impegnati in questo dibattito sembrano non riuscire ad afferrare il concetto di "risorsa non rinnovabile" e sembrano pensare che estrarre petrolio sia semplicemente una questione di investire soldi nell'esplorazione. Purtroppo, nessun investimento potrà tirar fuori da sottoterra risorse che non ci sono.

Il concetto che nuove tecnologie di estrazione oppure nuove fonti di energia ci salveranno quando verrà il momento non può essere dimostrato falso, è però un concetto "fideistico" che non può neanche essere provato. Non è affatto detto che avremo la tecnologia giusta al momento giusto, in particolare, non la avremo sicuramente se non cominciamo subito a investirci sopra. D'altra parte l'atteggiamento di negare che il problema esiste rende difficile giustificare questi investimenti.

L'atteggiamento nei riguardi del "metodo di Hubbert" per calcolare la data del picco di produzione sembra spesso anch'esso di tipo "fideistico". Il fatto che il metodo abbia funzionato nel caso del petrolio americano non significa affatto che si a valido nel caso di un sistema più grande e complesso come il mondo intero. In particolare è perfettamente possibile che vari fattori potranno rendere la curva asimmetrica o spostare il picco in avanti per motivi sia tecnologici che economici.

In generale, tutto il dibattito è fortemente condizionato da opinioni preconcette. Cicale o formiche si nasce, sembra, ed è poi questione di trovare gli argomenti giusti per sostenere la propria posizione. Entro certi limiti, questo è normale per tutti i dibattiti, ma in questo caso sembra un fenomeno addirittura patologico. Da una parte (formiche), esistono (per altro abbastanza di rado) atteggiamenti di tipo millenaristico da "profeti di sventura". Dall'altra parte vediamo (non tanto di rado) atteggiamenti altrettanto "ideologici" che danno origine a volte a posizioni platealmente assurde, come quelle di Simon (1996) che preconizza addirittura "milioni di anni" di disponibilità di petrolio. Sempre dalla parte delle "cicale" ci sono anche posizioni meno assurde ma lo stesso fortemente criticabili come quelle di Lomborg (2001). Vediamo anche non di rado un totale panico intellettuale di fronte all'ipotesi anche remota di dover fare a meno del petrolio. Da questo conseguono proposte frenetiche di "trivellare di più", "trivellare più in fondo", "trivellare dove nessuno aveva mai trivellato prima" o, peggio, "bombardiamo gli arabi per portargli via il petrolio". (p. e.s Lowry 2001)

5. Conclusioni

L'incertezza regna sovrana sull'ammontare delle riserve petrolifere di conseguenza anche sulla possibilità di una nuova crisi energetica a breve scadenza. Per quello che possiamo dire dai dati disponibili (e da come vengono interpretati) il "picco di produzione" del petrolio potrebbe verificarsi quest'anno oppure fra venti o trent'anni. Sia pure nell'incertezza, tuttavia, questo non ci impedisce di arrivare a delle conclusioni ragionevoli;

Ci sarà, prima o poi, un picco di produzione del petrolio, cui seguirà più tardi quello di tutti gli idrocarburi fossili. A meno di rivoluzioni scientifiche improvvise, questo picco rappresenta un "punto di svolta" per la nostra intera civilizzazione. Al di là del picco ci troveremo di fronte a una situazione di scarsità di risorse energetiche da combustibili fossili che influenzerà radicalmente il nostro modo di vita e potrebbe causare cambiamenti traumatici a livello planetario.

Anche secondo le analisi più ottimistiche il picco di produzione non è una cosa tanto lontana nel tempo da non doversene preoccupare oggi. In particolare, l'ottimismo degli anni 90, quando si parlava allegramente di "secoli di petrolio (vedi p. es. Rogner 1997), era chiaramente eccessivo. E' molto probabile che il picco si verificherà entro il tempo di vita atteso per molti dei lettori di questo testo, quasi sicuramente entro quella dei loro figli.

Il fatto che certe analisi del passato (ma non tutte) siano risultate sbagliate non vuol dire che quelle attuali lo siano necessariamente. E' vero che chi grida troppo presto al lupo non viene più creduto, ma è anche vero che il lupo della favola arriva davvero.

Data questa situazione, sembrerebbe che non sia il caso di starsene fermi ad aspettare di poter stabilire con certezza se hanno ragione le formiche o le cicale. Ciononostante, che il picco sia vicino o lontano è possibile che fattori legati all'economia di mercato impediranno a investimenti nel campo di sorgenti energetiche alternative fino a che la caduta "post-Hubbert" non sarà evidente e non lo renderà indispensabile, ma a quel punto sarà difficile evitare crisi economiche anche traumatiche.

Pubblicato on line in maggio 2002. ritorno alla pagina sull' energia di Ugo Bardi

Bentley R.W. Global oil &gas depletion:an overview Energy Policy 30 (2002)189 –205

Bielecki, J. The Quarterly Review of Economics and Finance 42 (2002) 235–250

B.P Amoco (2000), http:// www.bp.com/centres/energy/

Campbell,C.J.,Laherrere,J.H.,1998.The end of cheap oil.Scientific American, March,60 –65.

Deffeyes, K.S.,2001.Hubbert ’s Peak.Princeton University Press, Princeton,NJ,ISBN 0-691-09086-6.

Duncan, R.C., Population and Environment, May-June 2001, v. 22, n. 5.

Duncan R.J. 2000, http://dieoff.org/page224.htm

Laherrere, J 1995 -2002, http://www.hubbertpeak.com/laherrere/

Lomborg,B.,2001.The Skeptical Environmentalist.Cambridge University Press,Cambridge.

R. Lowry, National Review, Nov 27 2001, http://www.nationalreview.com/lowry/lowry112701.shtml

M.C. Lynch, the Quarterly Review of Economics and Finance 42 (2002) 373–389

Reynolds, D.. 1999 Ecological economics, 31, p. 155

Rogner, H. H. (1997), `An assessment of world hydrocarbon resources', Annual Review of Energy and Environment 22, 217--262.

Simon, J. L. 1996, The Ultimate Resource 2, Princeton University Press, Princeton

Wood, J. http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/presentations/2000/long_term_supply/index.htm.